被列入「致癌黑名單」!這4類肥皂「長期用恐致癌」:須格外警惕

含人工染料的鮮艷肥皂:美麗外表下的 「危機」

在市場上,有許多肥皂看起來十分誘人,比如那些所謂的 「水果香皂」「花瓣手工皂」,它們外表五彩斑斕,猶如一件件精美的藝術品,讓人忍不住想要伸手把玩。可實際上,這些漂亮的顏色都是人工染料調配出來的。在部分劣質產品中,可能會添加偶氮染料,這類物質分解后,有可能釋放出芳香胺。而某些芳香胺,已經被國際癌症研究機構(IARC)列為 2B 類致癌物,也就是對人類可能致癌。

在皮膚完好無損時,人體對這類物質的吸收量或許不高。但要是皮膚出現破損、患有濕疹,或者角質層功能下降,皮膚的滲透性就會大大增強。2020 年,國家市場監督管理總局對一批彩色手工香皂進行了抽檢,結果發現有 2 個樣品檢測出了禁用偶氮染料殘留。其實,這個問題在行業內並不是什麼秘密,只是普通消費者根本無法分辨一塊香皂的顏色是如何產生的。廠家在標註成分時,往往不會詳細說明使用了哪種染料,只是籠統地寫 「色素」 或者 「CI 編號」,消費者即便看到這些標註,也難以知曉實際成分。

Advertisements

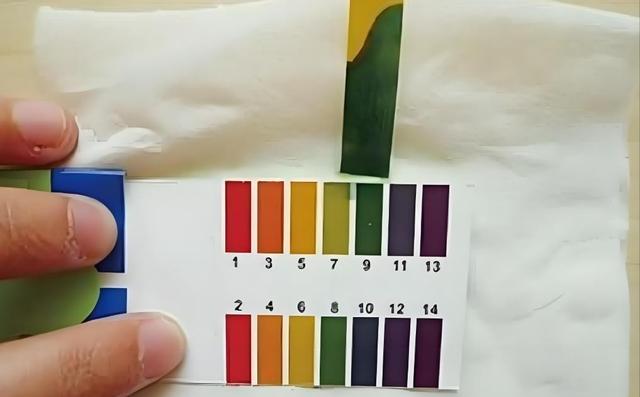

鹼性強且未調節 pH 值的肥皂:清潔力背後的 「傷害」

在不少宣稱 「去油強」「潔凈力高」 的肥皂品牌中,常常能見到鹼性強且未調節 pH 值的肥皂。這類肥皂用於洗衣洗碗或許還能發揮出不錯的功效,但令人擔憂的是,很多人卻將其用於洗臉洗澡。這類強鹼性肥皂的 pH 值通常在 9 以上,對皮膚的角質層具有很強的破壞性。長期使用,會導致皮脂膜受損,皮膚的水分大量流失,進而出現乾燥、脫皮、敏感等問題。對於本身就有皮膚病史,或者皮膚屏障較為脆弱的人來說,這類肥皂簡直就是慢性刺激源,會讓皮膚長期處於炎症微環境之中。

醫學研究早已發現,皮膚長期處於炎癥狀態,與某些皮膚癌,如基底細胞癌、鱗狀細胞癌的發生存在關聯。雖說不能絕對地說使用這類肥皂就一定會患上癌症,但讓皮膚長期處於炎癥狀態,無疑為細胞變異創造了條件。在《皮膚科學雜誌》發表的一篇綜述中提到,強鹼性洗滌產品是導致皮膚 pH 失衡的主要外部因素之一。特別是洗手過於頻繁、洗澡時間過長,都會使皮膚原本維持在 4.5 - 5.5 之間的弱酸性狀態被徹底打破。

Advertisements

不少老年人習慣用一塊肥皂從頭到腳清洗,他們的皮膚本身就比較薄,再使用這種鹼性肥皂,時間一長,就會感覺皮膚又癢又干,反覆抓撓之後,皮膚會變厚、發紅,甚至顏色加深,最終可能形成慢性皮膚病灶。廣東皮膚病防治研究所的門診數據顯示,在 65 歲以上因皮膚乾裂、瘙癢前來就診的患者中,超過 60% 的人都有使用強鹼性肥皂洗澡的習慣。

Advertisements

然而,問題的關鍵不僅僅在於肥皂成分本身,更在於消費者根本無法識別其中的風險。很多肥皂的包裝根本不標註完整的成分,有的只列出幾個 「主要成分」,有的甚至只是簡單地寫上 「表面活性劑、香精、色素」,連具體的化學名稱都沒有。普通消費者又不懂得如何查看成分表,往往只關注味道和清潔力,一旦形成使用習慣,可能幾十年都不會改變。這才是真正令人擔憂的地方。

有的人或許會問,那到底有沒有完全安全的肥皂呢?這個問題很難一概而論。即便是成分安全的皂基產品,如果使用方法不當、使用頻率過高,或者不適合自身的膚質,同樣可能引發問題。不同的皮膚類型,適用的清潔強度也有所不同。嬰兒、孕婦、老人以及皮膚病患者,都不適合使用香味濃烈、泡沫豐富、鹼性強的肥皂。如今市面上一些號稱 「中性肥皂」 或者 「嬰兒皂」 的產品,實際上成分並不溫和,只不過是打著營銷的旗號罷了。

要想解決這個問題,並非要完全摒棄肥皂,而是要讓日化產品的成分更加透明化,標籤更加標準化,同時普及消費者識別成分的能力。監管機制也不能僅僅關注藥品和食品,對於日用化學品的成分審批和風險提示,同樣需要有科學依據,並制定分級策略。只有當 「使用肥皂」 這件看似平常的小事,也能得到應有的重視,我們才能讓日常的清潔行為真正回歸健康 。

文章來源:今日頭條